いわゆる 'バッパー' たちご推薦のきっかけとなったのがディジー・ガレスピーでしょう。ユニークな45度にアップライトされたベルは、その昔、楽屋に遊びに来た知人のコメディアンがふざけてラッパを落っことしグニャっと曲がってしまったものを、ディズが試しに吹いてみたら見た目の面白さと意外にも良い鳴り!だったということで、Martinにオーダーで作らせたのが始まりだったとか。しかし、ディズは楽屋で洗っていたお気に入りのマウスピースを排水溝に流してしまい、急遽、近場の楽器店で見つけたAl Cassのマウスピースを吹いて以降、それをメインとしてしまうとか、急速な息のスピードを殺してしまうとの理由で、ラッパの '唾抜き' というべきウォーターキーを外してしまうなど、いろいろと楽器にまつわる面白いエピソードのある人ですね。

こちらはウェストコースト・ジャズの寵児としてキラ星の如く登場したチェット・ベイカー。彼にとってのMartinは間違いなくマイルス・デイビスの影響でしょう。本人曰く、オレはコイツをMartinの工場まで行って一本ずつ試し吹きしながら選んだんだ、信じられるかい?と言っているほどで、うん、クスリ意外でここまで真剣だったのはジャズとトランペットだったのでしょうね。しかし、あまりの麻薬癖が祟ってラッパは何度も質屋を行ったり来たりしながら、結局はパリで盗まれてしまうという結末を迎えてしまうのですが・・。その後チェットはSelmerのフリューゲルホーンを経て、Conn ConnstellationからBuescher Aristocrat、Bach Stradivariusへと吹き継いでいきます。

駆け出しのビ・バップ時代末期にマイルス・デイビスとよく連んでいたアート・ファーマー。デイビスが麻薬癖により度々愛機Martin Committeeを質屋へ預けてしまうため、一時はファーマーがMartinを1日何ドルだかで借していたという始末。しかし、それもデイビスが質屋へ売り飛ばしてしまいやしないかと、常にデイビスの仕事の時は後にくっ付いて見張っていたというから面白い(笑)。クリフォード・ブラウンから大きな影響を受けながら、彼のスタイルの根底には、デイビス同様にダークトーンを基軸とした中低域のリリシズムがあると思います。それは、後にフリューゲルホーンを自らの 'メイン・ヴォイス' とすることからも明らかです。このジェリー・マリガン・カルテットへの参加は、そんなフリューゲルホーンへ切り替える直前の、ファーマーのトランペットによるプレイが聴ける貴重なもの。しかし、マリガンもチェット・ベイカーと連んでいた頃よりは相手としてやりやすかったりして(笑)。

アート・ブレイキーのザ・ジャズ・メッセンジャーズとファンキー・ジャズの時代にその人気を二分したザ・ホレイス・シルヴァー・クインテット。そこのフロントマンがジュニア・クックとこの 'いぶし銀'、ブルー・ミッチェル。クリフォード・ブラウンのスタイルを継承しながら、その雰囲気はどこかケニー・ドーハムとよく似た '渋いおっさん' ぶりを感じるんですよね。このグループが来日した時、当時駆け出しだった日野皓正さんと懇意になって、よく楽屋で一緒に練習していたとのこと。面白いエピソードのひとつとして、日野さんが速いパッセージを吹くとオオ、それどうやって吹いてんの?などと辿々しい指使いと共に真顔で聞いてきて、困ったなと思いながら本番のステージで観れば、パラパラパラと急速調で吹き上げてしまうようなお茶目な一面があったようです。そういえば、日野さん初期の代表的なバラッド、'Alone、Alone and Alone' をBlue Noteの自身の作品 'Down With It' で取り上げてくれて、1979年にデイヴ・リーブマンのグループでツアー中だった日野さんがミッチェル急逝の報を受けて、そのまま急遽ベルリンのホテルで彼の為のバラッド 'Blue Smiles' を書き上げたという、心温まるエピソードがあります。

マイルス・デイビスの先輩としてビ・バップ末期にはすでにスター的存在となりながら、動画にも登場するソニー・スティット同様に麻薬癖でそのキャリアをダメにしたハワードマギー。その強面な見た目は完全にギャングの親分といった感じで、何かジャズマンからそのまま役者に転身しても食えたのではないか?と思わせる迫力ですね。この人が1960年と61年にリリースした作品 'The Sharp Edge' と 'Dusty Blue' はわたしも大好き!しかし、ハンカチ被せてラッパ吹いているということは、この人結構な多汗症だったのかも(弱酸性の汗は真鍮に穴開けますからね)。おお、この人もディジー・ガレスピー同様Al Cassのマウスピースだ。

また、ヴィンテージということでは、1930年代後半から40年代にかけて製造されたMartinのレアな 'Handcraft' Committeeというのがありました。このラッパの人気はまさにイケメンのラッパ吹き、クリス・ボッティの影響大でしょう。Martin Committeeの音色を特徴付ける太いシェイプのベルそのままウッディかつシルキーな '木管' 的響きがあり、実は最もSchilkeの設計思想が反映されたCommitteeではないかと言われております。何でもラージボアのレアな一品だそうで、本人曰くスペアとして2本目を見つけられないくらい大事な 'ヴォイス' なんだそう。

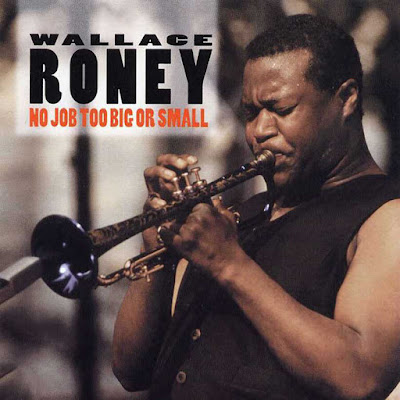

一方、赤、黒、青とカラフルな彩色の施されたLebrancによる復刻版は、完全に晩年のマイルス・デイビス仕様という触れ込みで、大体1990年代初めから多くのラッパ吹きを魅了し続けました。特にデイビスが得意とするハーフバルブの奏法をやりやすいよう、ロング・ストロークのピストンワークが特徴の仕様です(この辺好みも別れますけど)。もちろん、わたしもそんな興奮したユーザーのひとり。上の動画はマイルス・デイビスの先輩にして師のひとりであるクラーク・テリーですが、晩年の彼が吹いていたのはLebrancによるショート・ストロークのピストンを備えた彫刻ゴリゴリの青いST3460。何でもウォレス・ルーニーがMartinのカスタム・アトリエにて、テリーの '両手奏法' がしやすいよう小指掛けを増設した特注品を2本オーダーしてプレゼントしたそうですヨ。当時で仕様により大体20万〜40万前後の高いラッパでして、特に彩色と共に見事な彫刻の施されたヤツは高かった・・。楽器としての評価は 'ヴィンテージ' と比較しても全く別物のラッパで、時に価格帯に比べて精々10万クラスの鳴りだ、と揶揄する声もありました。コレはLebrancが傘下に納めるHoltonの製造ラインで生産されており、このHoltonのラッパというのが、米国では吹奏楽などのカレッジ・モデルとして人気を博していたこととも関係していると思われます。メイナード・ファーガソンなどの名手が愛用していたとはいえ、要するに学生にもお求めやすい安価なラッパのイメージなんですね。ジャズのユーザーとしてはマイルス・デイビスの後継者を自他共に認めるウォレス・ルーニーがおり、特に彼はLebrancが構えていたMartinのカスタム・アトリエに入り浸っては多くのカスタム・モデルを製作してもらうほどのマニアだったようです。日本では同じくデイビスを愛好する五十嵐一生さんや高瀬龍一さんなどが使っておりましたね。そんな 'マイルス・フリーク' 以外では個人的にこの時代、BachやYamahaのスタンダードなラッパに満足できない目立ちたがりやさんがこの復刻Martinに手を出し、その一方で当時台頭してきたMonetteのヘヴィ・タイプのラッパに注目が集まっていたような気がします。そういえばMonetteの買えない人たちのために、どこかの楽器店がBachやYamahaのラッパにゴテゴテと分厚い鉄板を溶接した 'ニセMonette' を販売したりとか、あったなあ・・。まあ、今やConnやKingといった伝統の管楽器メーカーの大半はMartin含めBachを傘下に収めるSelmerに買収され、その一方に元Bengeの職人にして管楽器最大のメーカーへ成長したジグマント・カンスタル率いるKanstul、そして日本を代表するYamahaの '3強' に集約、あまり各メーカーごとの楽器の個性といった話はされなくなってしまいました(そんなKanstulも去年、創業者ジグマント氏逝去により工房を畳んだそうです・・涙)。

わたしが最初に購入したのは1990年代半ば、ちょうど御茶ノ水の楽器店で在庫一掃セールとして黒いMartinが19万で売りに出されていたのを見かけたときでした。正直、同じくセールに出されていた彫刻入りの黒いヤツが欲しかったのだけど・・手が出なかった。これは個人的に良い個体で2、3年吹いたと思うけど、やはりどーしても豪華な彫刻入りのヤツが欲しくて当時シアズ(現Joybrass)と呼ばれていた楽器店のサマーセールで前のヤツを下取りに半分現金、半分ローンで2本目をゲット!この2本目では以前と仕様が変わり、ベルがヴィンテージのCommitteeを模した少々太めのタイプ、1番スライドにU型フックが付き、リードパイプのギャップが浅めとなっておりましたね。コレは5、6年ほど吹いていたと思うんだけど、ある時、大事故にはならなかったものの不慮に落下させてからケーシング部に歪みが生じたのか、ピストンの動きがいまいちになってしまいました。いくつかの工房を回って修正をお願いしてみたものの元の状態にはならず、一部ラッカーも剥げてきたこともありどうしようか、と思い悩む始末。ちょうど時代はインターネット開花期ということもあり、同じくマイルス・デイビスを愛好するHPで知り合った方の情報で名古屋のコメ兵に変わったCommitteeを発見!たぶん青いヤツが経年変化と共に褪色して緑に変色するという異色の一本で、写真で見る限り状態良好、価格も19万と破格であった。う〜ん、さすがに吹かないでネットで購入するのはバクチだなあ、という思いと共にエイヤ!とクリック、手元に来てみれば事故歴もなくこれまた良好な個体で4、5年ほど吹きましたね。

→Miles owned Martin Committee T3460

そしてネットで発見した4本目。まあ現在のCommitteeなのだけど、これがLebrancの復刻版ではなく、Martinを買収したRMCがWurlitzerの傘下に入った後にデザインされた珍しいもの。当時、Committeeの上位モデルとして用意された 'Magna' のパーツを一部流用し、たぶん、同じく傘下にあったLebrancがWurlitzerでデザインされたパーツを使って組み立てたラージボアで、1970年代後半から1980年代初めにかけてのWurlitzerとLebrancの '折衷モデル' 。2009年にSkinnersのオークションでデイビス本人が吹いていたMartinがオークションで出品され(上記画像)、およそ40,000ドル(約400万円)で落札されたのですが、実はわたしのCommitteeも彫刻がなく3rdスライド・ストッパーが付いている以外は、コレと全く同じ仕様なんです(価格は雲泥の差ですが)。ちなみに去年、このSkinnerの落札品が再びChristie'sのオークションに登場して275,000ドル(約2980万円)で落札されました。そんな羨ましい新たな落札者は米国ミシガン州アナーバーにあるジャズクラブ 'Blue Llama Jazz Club' のオーナーであるドン・ヒックス氏。

→Kanstul 1603+ Wallace Roney Model

→Schilke Handcraft HC-1 SP

→Schilke Handcraft HC-2 CL

→Adams A9

上の動画でウォレス・ルーニーが吹いているのはデイビスから直々にもらった3本のCommitteeの内、最も気に入っていた1960年代後半製造の青一色のラージボア。コレを元にしてLebrancの後に今は無きKanstulに製作してもらったのが '1603+ Wallace Roney Model'。現在はヴィンテージのCommittee設計に従事したSchilkeによるHandcraft HC-2を吹いておりますが、他にもAdams A9やRoy Lowler C7、Taylorからカスタムラインによる '復刻モデル' が続々登場。まだまだ 'Committee神話' は留まることがありません。ちなみにウォレスが貰ったあと2本のCommitteeは、あのギル・エヴァンス・オーケストラの '再演' で共演した時にデイビスが吹いていた赤いヤツと青いヤツと同時期のWurlitzer版黒いCommittee(すでにラッカーが剥げ落ちてロウブラス状態)とのこと。

さて、ここでちょっと面白いお話。随分と前に海外のトランペットに関するフォーラムで実際にマイルス・デイビス復帰前後からMartin Committeeの製作に従事していた方が 'Jstar' なるHNでスレッドに降臨、その当時の '復刻版' にまつわる変遷など詳細な事実を述べておられました。以下はまさに 'Martin狂' (笑)として以前、この記事を 'マイルスの楽器を作った男' のタイトルでご紹介されておられたひろぽんさん訳によるものをどーぞ。

"私はトランペット・プレイヤーであり、大学では音楽教育を専攻し、管楽器のリペアスクールの卒業後は、ブラス・スペシャリストとして活動し、1980年にMartin社へ入社しました。

私は自分がマイルス・デイビスのために作ったトランペットに関する資料をどこへやったか忘れてしまいましたが、幸運にも当時のことをよく覚えています。最初のCommitteeは、1970年代半ばにKenoshaで作られました。最初はWurlitzer社の所有するパーツと道具で作りました。残念ながら私たちはオリジナルCommitteeのベルの型を使いませんでした。私たちが所有していたのは、オリジナルをコピーした型だったのです。そのサウンドと吹奏感は、旧Committeeにそっくりでしたが、音程は最悪でした。この時、私たちは少数のCommitteeを市場に出しました。当時、ディジー・ガレスピー、ミック・ジレットなどのプレイヤーは、このCommitteeをとても気に入ってくれました。Skinnersでオークションにかけられたマイルスのトランペットは1980年代の初め頃にデザインされたものと同じものだと思う。これはCommitteeの標準的なプロダクションモデルでした。私たちは当時、T3460、T3465、そしていくつかのT3468を作っていました。これらは全てWurlitzer社によりデザインされました。マイルスはその黒いCommitteeを手にした後、いくつかの改良をしたいとチーフデザイナーだったLarrie Ramirezに話しました。それを受けて、私はベルとマウスパイプの組み合わせを変えた5〜7本のCommitteeを作り、マイルスに試してもらいました。しばらくして、マイルスのリクエスト通り何本かを作り、マイルスに送りました。当時のマイルスがリクエストした通り、それらのCommitteeはそれぞれ異なる色にラッカーされていました。最後の一本を私は持っていて、それは黒いラッカーに金の彫刻が施してあり、ベル横には 'Miles' の名前が彫られていました。これらの改訂版はHoltonのST550 MF Horn由来のショートストロークバルブを採用しており、スライドチューブは軽量でインナーチューブサイズは.460 × .491(Mボア)。ニッケルメッキされたアウターチューブサイズは.492 × .535でした。マウスピースレシーバー、S支柱、ウォーターキーはオリジナルCommitteeのままでした。旧Committeeのベルはどれにも採用しませんでした。その最終仕様の一本は小さなベルとBach 25のようなリヴァースマウスパイプを採用していました。この組み合わせは私もお気に入りでした。この組み合わせを採用したモデルはST3460と呼ばれ、ベルにCommitteeの文字が刻まれました。ST3460はレギュラーモデルとなりましたがセールスが伸びず、後に発売中止となりました。5〜7モデルのCommitteeの2番バルブケーシングのカラーラッカーの下に 'ST550' と刻印してあるものがあれば、それはST550のを流用したものです。私はクラーク・テリーのためにダブルフィンガーフックを備えた青いCommitteeを2本作りました。私の記憶では、後で作った方はウォレス・ルーニーからクラークへ渡されたはずです。

私はKenoshaの工場で行われた改良しか知りませんでしたが、Wurlitzer社に買収されたとき、MartinにはJoe Gillespieという専属デザイナーが居て、彼はWisconsinに引っ越して一緒に働きました。彼は僅かな時間しか居なかったので私は会ったことがないのですが、Larryが言うにはJoeの腕はとても素晴らしいということでした。他ではないJoeがいたWurlitzer社だからこそ、トランペットがどんどん改良されていったのかもしれないし、実際に彼はとてもアクティヴでした。

一つ思い出しましたが、私がMartin社のKenosha工場でデザインし直した改良版Commiitteはウォーターキーが下部に付いていました。それらは見栄えが良くなかったのでVitoにダメだと言われました。結局私たちはウォーターキーをオリジナルの横付きに戻し、Wurlitzerの道具は使われなくなりました。ということでみなさんは、このほんのちょっとしか生産されなかった下付きウォーターキーCommitteeにバッタリ出会うかもしれませんが、その楽器と現行Committeeが異なる点はウォーターキーだけです。

ちょうどその頃、Lebranc社のオーナーVito PascucciがWurlitzerデザインのT3460(Mボア)とT3465(Lボア)についての改良を認めてくれたのでCommitteeは音程が良くなり、セールスも好調になると思っていました。これは私が担当したプロジェクトでした。私が改良したモデルは数年前に工場が閉鎖されるまで生産された現行のT3460とT3465です。もしあなたが新しいCommitteeを店で見かけたら、たぶんそれがそうでしょう。私はベルを小ぶりながら音程の良い、別のMartin社の型に変えました。この小ぶりなベルでさえ、私たちの生産ラインの中では最大のものでした。このベルはシームレス、つまり完全にチューブから作っています。ベル周りに円形の継ぎ跡はありませんし、ベル下部に長い継ぎ跡もありません。つまり板状の金属から作られたものではないのです。楽器製作者たちは、このデザインが生み出す可能性とコンセプトについて議論しましたが、結局このデザインに決まったのです。マウスパイプもオールドのGetzen Severensen Eterna同様のテーパーを持つタイプに改良されました。マウスピースレシーバー、S支柱、ウォーターキー、フィンガーフック、彫刻はCommitteeとしての体裁を保つためにそのままにしました。バルブセクションは全て真鍮製の一枚取りで、BachやHolton T101と同じ形状で外見はMartinっぽくしました。色は金の彫刻入りの黒、赤、青だけではなく、クリアラッカーやシルバープレートも用意しました。新Committeeが旧Committeeと同じように吹けないということは分かっていますが、とにかくCommitteeは改良され当時はセールスも好調でした。

T3460とT3465の主な違いは、チューブ類とマウスパイプサイズです。現行T3460はBachのような重い真鍮製インナーとニッケル製アウターを備えています。ボア内径は.460、外径は.545です。このマウスパイプは息がたくさん入ります。そのおかげでT3460は "heavier darker open playing horn" になりました。私たちはレッド・ロドニーとこのコンセプトを熟成させました。彼は歯にトラブルを抱えていたため、ずっとフリューゲルホーンを吹いており、その代わりとなるコンボ用トランペットを探していました。現行T3465のチューブ類は軽いです。真鍮製インナーとニッケル製アウターはそれぞれ内径.465と外径.532です。マウスパイプのテーパーはT3460と同じですが、息の流れをタイトにし、息のフォーカスを明確にするためカットオフのポイントは変えました。

Martin社が閉鎖となり、私は他の楽器と同様にCommittee(の生産ライン)をVincent Bach社の工場へ移しました。私はそれらをBach社で再生産しようとしましたが、当時は投資の価値ナシと判断されてしまいました。ウォレス・ルーニーが吹くCommitteeについて、初めの頃はLarry Ramirezがウォレスと共に多くの時間を費やし、その後は私が時間の許す限り、さらに多くの時間をウォレスと共に費やしました。ウォレスはMartin社の歴史と血統に深い理解を示していましたが、彼はいつもより良い、そして他とは異なる何かを探し求めていました。私たちは彼のために、いつもいろんなことを試していました。それはユニークなものばかりでした。Vitoはいつもウォレスのことを高く評価していて、私たちがウォレスを喜ばせることを望んでいました。ウォレスのおかげで素晴らしい楽器T3463が誕生しましたが、残念ながらT3463が世に出る前に工場が閉鎖してしまいました。ウォレスはいつも私たちに挑んできましたが、それはやりがいのあることでした。彼は素晴らしい人間でありプレイヤーです。彼について私たちがしたことを延々と話すことはできますが、こんなに素晴らしい楽器はどこへ行っても見当たらないと思います。もしLarry Ramirezがここに現れたら他にも色々と聞けるかもしれません。"

ウォレス・ルーニーはその活動を開始する1980年代半ばからWurlitzer期のCommitteeを吹いており、その後、上述の 'マイルスのトランペットを作った男' と共に新たなT3460/3465ベースでチューンナップするカスタムをLebrancがHoltonの生産ラインとは別に設けた 'Martin Custom Atelier' で製作しました。ここまで 'マーチン&マイルス愛' を示した男はいないというくらい数々の 'ウォレス・ルーニー・カスタム' の一部。

こちらはMartinのシリーズの中ではイマイチ知名度の薄いCommitteeの上位モデルであったMagnaですね。支柱や1番スライドのオート・トリガー(その他、動画にある1番U型フック、3番スライドの固定リングの仕様もあり)、通常タイプのウォーター・キーなど、パッと見ではMartinよりE.K BlessingのSuper Artistと間違えそうになりますが(しかしMagnaはCommittee同様、リヴァース・チューニングです)、ユーザーとしては動画で吹く 'デンマークのマイルス' と呼ばれたパレ・ミッケルボルグ、ケニー・ドーハムなどがおります。このMagnaの仕様は一部、1970年代のデイビスが用いたCommitteeにも採用されて 'スペシャルな' 折衷モデルとして確認することが出来ます。上の広告は1968年に 'スイングジャーナル' 誌で掲載された 'Wurlitzer / Martin' 時代のもの。

'ヴィンテージ' CommitteeからWurlitzerでデザインされたものに一新、最初にLebranc(Holton)で製作したのがこちらのCommittee(まだロング・ストロークのピストンではない)。ちょうど電気楽器のアンサンブルに負けじとラージボアにパワーアップされてラッパ吹きとしての頂点を迎えていた頃のデイビスでして、テオ・マセロによりプロデュースされたライヴ盤 '1969 Miles' を是非とも聴いて頂きたい!あの一音こそ、わたしが追い求めるMartin Committeeのスモーキーな 'ぶっとさ' なんですよねえ。アレはもうデイビスの声そのものだ。ちなみに、この1969年から70年にかけてのCommitteeといえば 'ワイト島ライヴ' で象徴的な黒い塗装にオレンジのグラデーションを施したもの。後年、とある展示会でこのCommitteeを実際に目にした方によればかなり汚い仕上げだったらしい(苦笑)。また、この '黒&オレンジ' のCommitteeと対になるかたちで、何故か自宅用?(あの 'Bitches Brew' のレコーディングでも使ったらしい)として黒にグリーンのグラデーションを施したC管!も当時所有していたようですね。しかし、いくらピストンオイルが手元に無いからといって直にピストンをベロ〜ッと舐めるのは体に悪い(汗)。そしてハードにヒットした直後、瞬時にマウスピースのリムをベロッと舐めるところを見るとデイビスはウェット奏法だ。

上述したSkinnersのとは別にもう一本、コレも本人使用とうたわれているもの。多分1960年代の 'ヴィンテージ' Committeeで全体が深いグリーン一色に彩色されているのですが、変わっているのはリードパイプ後端がグイッとベンドしている!想像するにこの時期から愛用のGustatマウスピースをベンドさせたりしていたことで、デイビスがMartin社に対して楽器もベンドできないか?と持ちかけてやってみたもののイマイチだった試作品が市場に出てきたものなのでは?デイビスのCommitteeというと晩年の黒、青、赤ばかり持て囃されておりますが、個人的にはこの時期の渋いグリーンで '復刻' してほしかったなあ。ちなみにデイビスの '色付き' Committeeに対するコメントは以下の通り。ある意味面白いというか、ヘンなもの摂取していた時のコメントというか(笑)、多分ラッパと一体化したかったのでしょう。

"金色のトランペットは吹く気がしない。ブラス(真鍮)のトランペットを見ると、トランペットしか見えないんだ。緑色のトランペットだとトランペットが消えてしまう感じで、見えるのは音楽だけだ。"

そうそうデイビスといえば一時、MartinのMagnaフリューゲルホーンを1958年の作品 'Milestones' やギル・エヴェンス・オーケストラとの共演で使っていたことがありました。この何とも独特な '巻き' 具合のゲルホンですけど、実際、コルネット・シャンクということからゲルホンとコルネットの中間的な音色でトランペットの延長として使えちゃう感じですね(そこがビミョーと言えるかもしれんけど)。例によってデイビスがギルと共演している動画はSonyのおかげでブログには貼り付けられませんからYoutubeでどーぞ。そして、あまりに個性的なフリューゲルホーンに比べると至極真っ当(笑)なスタイルのMartin Committeeロング・コルネット。これまたジャズの匂いのするMartinということで下手にプレミアの付けられていない分、'ヴィンテージ' の第一歩として狙い目ではないでしょうか。

'裏焼き' が惜しい・・。

さて、このMartin Committeeが最も似合うのは御大、マイルス・デイビスをおいて他におりません。たぶん当時、BachやSchilke、Benge、King、Connといった錚々たる管楽器メーカーから是非ともうちのラッパを使って欲しい!とデイビスの元に贈られてきたと想像するのだけど、すでに会社も買収され、決して作りの良い楽器ではなかったMartin Committeeを律儀にそのキャリアの最後まで吹き切った御大、やはりこのラッパには '何か' があったのでしょうね。ちなみにそのキャリア初期にはいくつかのメーカーのラッパを吹いていたそうですが、面白いエピソードとして名盤 'Walkin' のレコーディングはMartinではなくスタッフが所有していたオンボロのBuescherだったということ。当時、ニューヨークの郊外にあったハッケンサックの 'RVG' (ルディ・ヴァン・ゲルダー)スタジオで予定されていた録音日。うっかりデイビスは愛機を忘れてきてしまったことが発覚、周囲は 'お流れ' になるのではとどよめきます。その時、スタッフのひとりが車のトランクに入れっ放しにしていたオンボロのBuescherを思い出し、すぐさまデイビスはそいつを持ってこい!と言い放つとピストンの調子を確かめてあの名盤 'Walkin' を吹き込んでしまったそうですから・・ええ、'弘法筆を選ばず' ということは言わずもがなで御座います。

0 件のコメント:

コメントを投稿