汗かいて陽に焼けて蝉は精一杯鳴き続ける...ビールが美味い。アスファルトは昼間の照り付けた熱気の '記憶' として真夜中の散歩道となる...その渇いた独特の匂い。これが夏本番を迎えて街中がソワソワし出す初夏の雰囲気、毎年訪れる夏の装いだ。そんな夏の匂いを纏うスティールパンの陽気なカリブのトロピカル風味は、再び無機質なエレクトロニカの世界へと舞い戻ります。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

思い返せば1990年代後半、エレクトロニカ興隆には世紀末の空気と相まって興奮したものです。それまで現代音楽の一部である電子音楽の世界がテクノとぶつかってしまったような '化学反応' は、当時のサンプラーやシンセサイザーに対するアプローチを一新させました。それまで 'ローファイ' などとアナログの価値観に引きづられていた多くのユーザーは、CDの盤面に傷を付けて意図的に引き起こす 'デジタル・エラー' の不快さそのまま、Cycling 74 Max/Mspに代表される痙攣したリズムへと摩り替えていく快感を体験してしまったのだ。これはコンピュータを意図的に 'ジャンク' としてプログラミング、楽器のように機能する偶発的な 'グラニュラー・シンセシス' のアプローチでもあります。Oval、Ryoji Ikeda、Carlsten Nicolai、Vladislav Delay、Mille Plateauxレーベルの数多な 'ニカ職人' たち...ほんと、良作の多い時代した。2001年の傑作 'Endress Summer' と2004年の 'Venice' は、そのフォーキーなアコースティックの響きと真っ向から覆い尽くすようなノイズの壁が不思議な心地良さを演出し、特に夏に対してセンチメンタルな感情を抱きやすい日本人のツボにハマった一枚なのですヨ。たぶん、毎夏訪れる度にこの作品の 'サウンドスケープ' が有り有りと眼前に現れる人たち、多いのではないでしょうか。そして、このFenneszと同時期に重要な一枚を放ったのが古いジャズのレコード盤面から立ち上る 'スタティック・ノイズ' を収集、再構成したJan Jelinekの 'Loop Finding Jazz Recoeds'。ジリジリと肌に差す夏の陽気、照り付ける陽射しを避けて木陰からジッと遠い陽炎を眺める眼差し...そして無機質に砕け散った 'グリッチ' の欠片たちが鼓膜の奥から囁きます。そんな蒸し暑い昼下がりの午後...。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

さて、スティールパンの 'アンプリファイ' におけるステレオアンプとして、Aspen Pittmanという方が製作するSpacestation V.3の新古品を手に入れた。実はこのアンプを購入するのは2度目でして、そもそもは2000年代半ばにイケベ楽器が代理店となりこの不思議なステレオアンプを紹介したことから始まります。当時は真空管アンプの製作で有名なGroove Tubesの手がけるキーボード用トランジスタアンプということで異色でしたが、本機は100W出力による小型アンプながらまるでレスリースピーカーのような配置でL/Rのみならず300度に渡るステレオ音像を再生してしまうというもの。その効果を象徴する 'SFX Spacestation Mk.2' という製品名で少量が日本市場に開陳されました。通常、ステレオとはLとRに配された2台のスピーカーを適度な間隔で調整することで生成するものです。上の動画は簡易PAシステムのYamaha Stagepas 600iで、パワード・ミキサーを軸にLとRを離してステレオの環境を構築する一般的なもの(オプションでモニター用の 'ころがし' やサブウーファーを入れ、3Way再生として拡張可)。しかし、スピーカーに対して聴き手が真正面に向かい合い、また少しでもそのポイントからズレるとステレオ効果が半減してしまうのが欠点でもありました。'Spacestation' は、Groove Tubes時代に 'Stereo Field Expansion (SFX)' として、そして '復活' した本機では 'Center Point Stereo' (CPS)という名で、それを正面の8インチ・コアキシャル・スピーカーと側面90度に配された6.5インチ・フルレンジ・スピーカーの組み合わせにより、どこの位置にいてもステレオの音像を崩すことなく体感することができます。これらの音像をVolumeとWidthのたった2つのツマミで行い、また、このWidthを回すことでいわゆるL/Rの間隔を調整する働きをします(V.3ではさらにツイーターのContourを調整するMidsとHFQを装備)。当時、ステレオのディレイからそのままラインで入力してみましたが(基本的にライン・レベルのアンプです)、この広大なステレオの分離感の中で繰り返すエコーの音像はたまりませんね。しかし、わたしの手に入れたものは中古の時点で相当くたびれており、残念ながら本格的に故障する前に手放してしまったものの、まさか設計者自ら会社を立ち上げて '復活' させるとは思っても見なかった...。きっと、このユニークな技術を惜しむ声があちこちから上がっていたと思われます。ちなみにこの技術はGroove Tubesの後にFenderとライセンス契約を結び、同社のアコースティック用アンプ 'Acoustasonic' へと活用され 'Acoustic SFX' という200Wのアンプへと進化しました。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

そして現在、その製作者であるAspen Pittman自らの工房で手作業により市場へ送り出されているのが本機、Spacestation V.3。50人規模の小スペースなステージを想定するこの 'V.3' のほか、より大規模なステージ環境を目指した700W高出力に12インチコアキシャルウーハーと6.5インチ・フルレンジ・スピーカーを組み合わせたSpacestation XLも用意されておりまする。あ、そうそう、今回手に入れたものは 'CPS Control' を司るWidth、'Speaker Contour' を司るMidsツマミに各々微弱なガリノイズ(チリチリ...といった類いのもの)が乗るということで格安となりました。コレ、わたしが最初に手に入れたGroove Tubes版もWidthツマミにノイズが乗っており、また製品レビューでも新品状態でチリチリとノイズが...という意見もあるところから個体差含めた仕様なのかも知れません(欧米の機材あるある、ですね...汗)。例えば製品は違いますけど、過去にZ.Vex EffectsのブースターペダルSuper Hard Onもそのワンノブのツマミを回すとチリチリとしたノイズが付いて回ってくる...(わざわざツマミに 'Crackle Okay' とまで表記して開き直っとる!)。コレ、回路の設計上で直流電圧がそのままかかることにより生じてしまうものらしいのですが、機器の価格帯とか関係なくRoger Mayerのお高い2チャンネル・テープ・エミュレータ456 Stereoでも同様の現象が起きていたことを思い出しました(これは翻訳マニュアルにちゃんと書くべき事案)。

とりあえず、1960年代後半のKing/Vox 'Ampliphonic' コルネットを無理やり2つのピエゾ・ピックアップで 'ステレオ化' させてみました(笑)。当時、こんなやり方で鳴らしてた奏者はいなかったと思うけど...(そもそもリアル・ステレオの普及がまだまだでした)。マウスピースのシャンクに穴を開けてC.G.Conn Multi-Viderのピックアップで、もう一方はベルの横に穴を開け 'Ampliphonic' のピックアップを各々装着...。そういえばPiezoBarrelを主宰するスティーヴ・フランシスさんもラッパのあちこちにピックアップ装着させて、最適な振動効率のポジションと 'ステレオ化' の実験をやっていたことを思い出した...。マウスピース、リードパイプ、ベルとラッパのあちこちに穴が開けられてピックアップだらけの異様な姿...(苦笑)。

ちなみにこの管楽器における 'アンプリファイ' の黎明期。まだPAのサウンド・システム自体が貧弱な状況の中で一台のアンプを複数奏者により共用して鳴らすなど、色々と苦肉の策的な試行錯誤を垣間見れるのは興味深いですね。この手の機器としてはセールス的に最も成功したと言えるC.G.ConnのMulti-Vider。そのオクターヴ・ユニット本体はJordan Electronicsが製作を請け負い、ピエゾ・ピックアップ本体は 'R-B Electronic Pick-Up' ことRobert Brilhartさんが手がけたものをOEM的にVoxの一部仕様やGibsonのMaestro(これらに追従した日本のAce Tone Multi-Vox含め)などがスタンダードな規格として採用しました。その中でもユニークな 'オプション' として用意されていたのがパッシヴのヴォリューム・コントロールと5チャンネルのパッシヴ・ミキサーです。ヴォリューム・コントロールは 'King-Vox' が 'Ampliphonic' のシリーズでピックアップ本体にパッシヴのヴォリューム機能を備えたことからC.G,Connも付属のかたちで用意し(基本的に'King-Vox' とC.G.Connの両製品に互換性は無い)、また5チャンネルのミキサーはMulti-Vider専用のアンプとして用意された500 AmplifierのMulti-Vider用入力(本アンプは、他にギターのインピーダンスに合わせた2つの入力を装備)の共用や複数楽器との持ち替えをすべく、この腰に装着するパッシヴ・ミキサーでまとめて各々鳴らすという今では考えられない仕様だったりするのです。

あ、そうそう、この手の古い 'マウスピース・ピックアップ' 中古品購入の際について一点ご注意下さいませ。ピックアップ本体はあるものの、マウスピースの方に接合されるアダプターの '受け側' (ゴムパッキン付き)が欠品となってるものが多いのです...。つまり、マウスピースに接合したまま何十年と経過する内に肝心のマウスピースの方がどっか行ってしまってるパターンですね(苦笑)。コントローラー本体とピックアップ付きキタ!と喜び勇んだのも束の間、あれ?そういえばコレ、どうやってマウスピースに装着するんだっけ?と初めて足りないパーツに思いを巡らせることになるのですヨ(汗)。最悪、金管楽器店のリペアに頼み '一点モノ' としてそのアダプター '受け側' を作製してもらうという事態となりまする(ゴムパッキンを探して金属加工をやってくれるお店があれば、ですけど...)。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

そんなステレオの音像演出に相応しいのがVongon ElectronicsのPolyphrase。米国カリフォルニア州はオークランドでエンジニア、Ryan McGillの主宰するこの工房は多目的なエンヴェロープ・フィルター/ジェネレータのParagraphs、1970年代後期のLexiconデジタル・リヴァーブをシミュレートしたUltrasheer(大好きなので2台所有)といったユニークなユニットを 落ち着いた質感のウォールナット材に黒いコンポーネンツを組み込むという手の込んだもの。Moogerfooger無き後に家具調の木材というセンス含め、結構コレクション欲を刺激してしまうのですヨ。 そんなVongonから去年の暮れに登場したPolyphraseは、Lexicon Prime Timeデジタル・ディレイをシミュレートして金属質なフランジング効果からL-Rのデュアルによるポリリズミックなステレオ・ディレイ、22秒のループ・サンプラーとMIDIによる外部機器とのクロック同期、プログラムチェンジ、コントロールチェンジなどを備えるなど、これまた '定番' を押さえながら攻めたアプローチでペダル界を賑わせる製品作りをしておりまする。さらにこのPolyphraseとセットで使いたいのが、 1978年の初期デジタル・リヴァーブLexicon 224をモデリングしたというUltraseer。木製のウォールナット材に嵌め込まれたこのステレオ・ユニットは、32bitのフローティングDSPで作られた残響を '初期デジタル' の質感の為にあえて16bitにダウンサンプリング。そして、いわゆる処理の甘さからくるが故の 'エラー的' な揺れを 'ヴィブラート' として、レスリー風効果を生成するサイン波の 'Cycle' と日焼けで反ったアナログ盤や劣化テープの 'Random' をリヴァーブ・アルゴリズムに追加します。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

一方、こちらはノルウェーの工房Fjord Fuzz(フィヨルド・ファズ)から登場したデジタル・ディレイのLoke。その工房名からファズなど歪み系ペダルの多いラインナップにあって、本機はデジタルによる 'アナログライク' な往年のエコーを再現するということで、そろそろ市場で飽和する 'お腹いっぱい' な雰囲気がその仕様から漂ってくる...(苦笑)。しかし、そこは日本を代表する名レビュワーにして購買欲を刺激するプレイと商品説明能力の高さから安心安定のフーチーズ、村田善行氏に持って行かれます(笑)。スラップバックからタップテンポと最大400msのショートディレイによるコーラス効果は一転して80'sのニューウェイヴ風味(Devoとか弾きたくなるでしょ!)が漂い、入力ゲインを突っ込むとブースターにもなりエクスプレッション・コントロールによるディレイタイム変調の '飛び道具' なグニャグニャ具合まで多機能に対応(もうちょいディレイタイムは欲しかったかな)。面白いのは封入されるセッティング表の中に、ショート・ディレイによる 'リンギング' からの 'Steel Drums' セッティングがあることです(笑)。個人的にはこのサイズにしてエコー音と原音を個別に調整出来るミキサー機能があるのは素晴らしい!。 さて、この 'テープ・エコー' な質感を持つLokeと組み合わせてみたいのがCatalinbreadの一風変わったピッチ・シフター、フィルター、スタッター効果の '三位一体' であるCoriolis Effect。そう、あの地球の自転に象徴される 'コリオリの力' から名付けられた本機は、その表記が意味不明なDry/Wetのミックスバランスを司るPosition(位置)、Velocity(速度)、Acceleration(加速度)という3つのツマミと共にリアルタイム操作出来ることに特徴があります。本機最大の効果にしてわたしが愛するのが、いわゆるテープ逆再生からターンテーブルのOn/Offを模したピッチシフトの '電源落とし/再スタート' 風効果。似たペダルではRed PandaのTensoleというペダルでも可能ですけど、このCorioli Effectの方がよりシンプルに特化しておりますね。ピッチシフトのVelocityとフィルタリングのAccelerationは各々切り替えてエクスプレッション・コントロールが可能であり、基板内部にその極性切り替えとトゥルー/バッファード・バイパス切り替えのスイッチが搭載されております。また '飛び道具' としてグリッチ的なスタッター効果のOn/Offがありますけど、個人的にはアンラッチスイッチの仕様で製作して欲しかったですね...。ともかく、本機ならではの 'Velocity' コントロールをLokeのディレイタイム・コントロールと一緒にChase Bliss EXPで同時操作します。そして、これらのセットを一括して纏めるべくエンヴェロープ・フォロワーをループ・セレクターに組み込んでしまった珍品、今は無きToadworksのEnveloopを引っ張り出して来ました。'インサート' した各種ペダルのアタックをコントロールする本機は、SensitivityとReleaseの2パラメータを軸に2つのトグルスイッチが通常のトゥルーバイパス・モードのほか 'Dyn' モードにすると隣の 'Direction' スイッチの 'Normal' と 'Rev' の2モードに対応します。各々 'Dynamic Forward' と 'Dynamic Backward' からなり、'Forward' では入力信号を複数に分割してエンヴェロープ操作、そして一方の 'Backward' はそれが逆となり(だから 'Rev')主にループからの基本の信号を司るとのことですが・・こんなニッチな機能を製品化しようとしたエンジニア魂(笑)に拍手。同種の機能を有した製品としては近年、Mantic EffectsからAttackコントロールも付加しMIDIにも対応したPendulumというペダルが市場に開陳されております。

VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

ちなみにVongon Polyphraseにも搭載されている 'フット・レコーダー' ともいうべきループ・サンプラーは、そのプレイヤビリティーと簡易的に音楽を構成する 'スタジオ' の意識が統合されたものとして画期的な存在でした。それは2小節単位のフレイズをループして、上下2オクターヴ程度のピッチとテンポ可変、オーバーダブや逆再生を生成するElectro-Harmonix 16 Second Digital Delayや2 Second Digital Delayなどを初めてペダルとして実現させました。1980年代に流行した 'メガミックス' の時代、E-Mu Emulatorなど高級な機器を所有出来ないクリエイターにとっては、この簡易的なループ・サンプラーで '初期デジタル' 最初の恩恵を受けていたことは特筆して良いでしょうね。わたしのループ・サンプラーの理解も未だこのElectro-Harmonix 16 Second Digital Delayで止まっておりまして(汗)、本機は16秒のサンプリング・タイムを持つループ・サンプラーとショート・ディレイ、モジュレーションの複合機で、小節数を設定してピッチとテンポ、逆再生でそれぞれ可変させることが出来ます。オリジナルのヴィンテージものは唯一無二なアプローチのギタリスト、Nels Clineの愛機として活躍しており、2004年のヴァージョンアップした '復刻版' では、外部シーケンサーやドラムマシンをスレーヴにしてMIDIクロックで同期させることも可能。そして、この 'エレハモ' のヴィンテージをこよなく愛してしまったのが南米ウルグアイの工房、Maneco Labsにより登場したクローンがありまする。さて、そんなネルス・クラインと並び16 Second Digital Delayのオリジナルの熱狂的な愛好者であり現在Line 6のDL4 Delay Modelerを使用するギタリスト、ビル・フリゼール(F)によるインタビューをどーぞ。

- あなたはご自身のキャリア初期においてElectro-Harmonix 16 Second Digital Delayを多くの楽曲に使用していて、このルーパーの代名詞的な存在としても広く知られています。その前は何か違うデバイスを使っていたのでしょうか?。

F - 私が初めて使ったディレイは確かカセットに録音するタイプのUni-Voxテープエコーで、貧乏なミュージシャン向けのRoland Space Echoみたいなものでした。それがダメになってしまったので、次に手に入れたのはUFOみたいな形をしたBossのDM-1ディレイマシン・ペダルで、その後は巨大なラックマウント型のヤマハのアナログ・ディレイも使いました。でも、どれもルーピング出来るものではありませんでした。

- 16 Second Digital Delayにめぐり合ったきっかけは何だったのでしょうか?。

F - 生前親しかったロバート・クワインと私は、よくクレイジーなジャム・セッションをしていました。16 Second Digital Delayが最初に発売された時に彼がそれを購入して私に見せてくれたんですが、試しに使わせてもらって即トリコになってしまいました。とにかく夢中になりましたよ。自分のそれまでの人生、ずっとその登場を待ち焦がれていたような感覚に陥りました。

- 何がそんなに特別だったのでしょうか?。

F - ひとつには、何か録音した後、ループ再生の速度を変更する方法が2つあったことです。一方のコントロールは、再生スピードを徐々に変更し、ピッチを少しずつ上げたり下げたりすることができました。もう一方のコントロールは、まるで異なる間隔を空けた複数のテープヘッドがあるかのようにスピードを変更出来て、1から2、2から4、4から8といった具合にある種数値ベースで細分化してスピードをコントロールすることができました。このコントロール機能により、本当に面白いエフェクトを生み出すことが出来ました。録音したループのスピードとピッチを変更してからその録音にディレイを追加したり、元のピッチで何かオーバーダブしてそれをループさせてスピードを変更したり、逆再生したりすることで変化を付けていくと無限にループすることが出来ました。すべて同時に起こっているまったく異なるサウンドの数々を、すべてレイヤーさせることが出来るわけです。予想していたこととかけ離れたことが起きたりする、この種のランダムなサプライズ要素には中毒性があると思います。

F - 私にとって音楽とは常に、自分が理解出来るものと出来ないものや、自分がすでに知っているものと未知のものとの狭間にある部分を大事にすることです。どんなことが起こるか見当もつかないゾーンに入るというリスクを受け入れたときに、最もインスピレーションを得られます。例えば、8歳の少年が何かを初めて発見したときに「凄い!これって最高!」って興奮を覚えるのと同じで、私もそんな新たな発見が大好きで、ランダム性はそういった発見を可能にしてくれます。昔はサウンドを構成しメロディーを作るといった作曲ツールとして使っていました。ギター用のツールという位置付けではなく、ペダルが徐々にひとつの楽器としての存在に変わっていきました。同時に、ちゃんと注意を払っていないと大失敗してしまうようなケースが存在することも確かです。例えば、リジェネレーションが危険値を自動的に超えないよう調節していないとアンプを破損させてしまう危険性があります。

- ではなぜ使うのをやめてしまったのですか?。

F - 答えは単純で、動かなくなってしまったからです。その後、新しいものを購入しましたがそれもまた故障してしまいました。かなり高額になり始めたときは、まだ販売しているものを見つけることはできたんですが...。以前ボストンにある楽器店に行った時は、1台100ドルのセールで山積みされていたんですがなぜそのとき全在庫を買い占めしなかったのか、それが人生最大の後悔のひとつです(笑)。その後、私はDigitech 8 Second Delayペダルを購入して長い間使っていましたが16 Second Digital Delayで出来ていた多くのことが出来ず、かなり妥協しなければなりませんでした。それにあのペダルはもの凄くノイズも多かったんです。DL4を手に入れた後も使い続けてはいましたが動かなくなってしまってからは、DL4が私のメインのディレイ&ルーピング・ペダルになりました。

-20年もの間Line 6 DL4を使い続けているのはなぜですか?。

F - 他のペダルも試したことはあるんですが結局、Line 6 DL4に戻ってしまいます。使い慣れているのも理由ですが、とにかく直感的に操作できるので何も考えずに使うことが出来るからです。16 Second Digital Delayと比較するとDL4にまったく不満がないとは言い切れませんが、逆に16 Second Digital Delayでは出来なかったこともいくつかあります。

- DL4を具体的にどのように使っているか教えて下さい。

F - 3種類のプリセットを保存出来るんですが、他にも違うディレイが数多く搭載されているのは分かっていてもその3種類だけで事足りることがほとんどです。プリセットの内の1つ目はLoResディレイを使ったベーシックなディレイで、トーンに太さを出したい時に使っています。2つ目のプリセットはReverseディレイを使っていて、何か逆再生させる時はいつもこれを使います。3つ目のプリセットは、Reverseディレイから始めてディレイのタイムを出来るだけ速くすると得られるリング・モジュレーション・タイプのエフェクトです。一般的にリング・モジュレーションはピッチが変更出来ますが、これはピッチが一定というのが普通と違う点です。それ以外は一般的なものとさほど変わりません。また時々、プリセットを選択してからプレイ中にディレイタイムやリジェネレーションなどを手で調節することもあります。ルーピングさせている最中でも他のノブを使ってベーシックなディレイをかけられますし、演奏しながらループにちょっと風変わりなサウンドを追加することが出来ます。こんなことが出来るなんてクールでしょう?。フットスイッチは足下だけど、でもノブは手許にあって、演奏中屈まず調節が出来たらどんなに楽だろうって思います。ルーパーを使って特に自分がソロでプレイする時によく使うのは、どのコードにも含まれる複数のノート、またはノート単体を使ったりしながら曲全体を通して使えるシンプルなリズム、またはメロディーのパターンを見つけてそれに合わせて弾くことです。

- DL4を使ってランダム性やサプライズの要素は得られますか?。

F - はい。特定のリズムなどではなく、ランダムなノートやサウンドをループにキャプチャーして、これらノートやサウンドのピッチを1オクターヴ下げたり、録音する時にディレイが1/2スピードになっていれば1オクターヴ上げます。ループを逆再生したり、ピッチを変えてから逆再生したりもします。インスピレーションを得られるようなテクスチャーを持つサウンドを作るためにこういった使い方をします。ループを最初はオフにしておき、曲の後半でオンにするとそのループをとてもミステリアスに曲の中に融合させることが出来ます。これだけ長年使っていても未だにDL4の新たな使い方を発見することがあります。一緒にプレイしたことがあるメアリー・ハルヴァーソンもDL4を愛用しています。彼女は大抵エクスプレッション・ペダルと一緒に使っているんですが、私が今まで試したこともないような面白い使い方を知っています。初めて彼女がパフォーマンスするのを見た時、DL4を使っているとはまったく気付かないくらい独創的な使い方をしていましたよ。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

そんなビル・フリゼール参加の一枚としてオススメしたいのが在米ベトナム人ラッパ吹き、クォン・ヴー2005年の第4作 '残像' こと 'It's Mostly Residual'。ちなみにこの2人は2017年の第7作 'Ballet (The Music of Michael Gibbs)' でも共演しております。わずか6歳でベトナムから家族と渡米しバークリー音大を経てパット・メセニーのグループへ大抜擢、その名を一躍ジャズ界に知らしめました。グッと顎を引き往年のウッディ・ショウを思わせるその特徴的な構え方から、'アンプリファイ' による歪んだエコーの音像と共にエレクトリック・トランペットの新たな可能性に挑むスタイルは刺激的です。1980年代初期のデジタル・ディレイ/サンプラーとしてあのジョン・フルシアンテが足下に置いたことから高騰したDigitech PDS-1002ですが、わたしとしては構えたラッパの空いた左手で机に置くPDS-1002を触るクォン・ヴーの姿が印象的ですね。さて、そのジョン・フルシアンテといえばレッド・ホット・チリ・ペパーズのギタリストとして、今や彼の動向がそのまま 'ペダル界のトレンド' を左右する存在でもありまする。その 'レッチリ' の余興というにはかなり興味深い同バンドのベーシスト、フリーがBarcus-berryのマウスピース・ピックアップ1374で 'アンプリファイ' させたラッパ片手にジャムってます。正直、ラッパの腕前の方はクォン・ヴーのウン十分の一レベルだけど(苦笑)、このダーティーな音色は好きだなあ。

VIDEO VIDEO

VIDEO

ループ・サンプラーは各社それぞれに使い勝手があり、その設計思想のクセを体得できるか否かで同種製品の評価は大きく異なりますね。ここではフランスからサックスにより 'アンプリファイ' であらゆる音作りに挑むGuillaime PerretさんがElectro-Harmonixのループ・サンプラー、45000でのパフォーマンスを披露しております。ここでの 'エレハモ' はその元祖16 Second Digital Delay以降、現在までに数々のループ・サンプラーをラインナップしております。2880、45000、22500、720、ディレイとの複合機ではStereo Memory Man with Hazaraiというのもありました。そしていよいよ '95000' にまで到達・・'元祖' の威厳とはこういうことを言うのでしょうか。ほとんどリアルタイム操作のMTRというか、それでもあえてペダルという形態に拘っているというのが 'エレハモ' らしい。また、この分野で大ヒットを築いた2000年に登場するLine 6 DL4 Delay Modelerに先駆けて1990年代後半、Boomerangという米国の小さなガレージ工房からいち早く市場に開陳されたPhrase Samplerも無視出来ない存在です。現在は元祖からよりヴァージョンアップしたPhrase Sampler Ⅲに至るまで定番機として愛されておりまする。さて、実際のライヴ演奏では、生のバンドのグルーヴに機械のループを同期させるとなると大変な労力を伴いますが、俗に 'YouTuber' なる動画を主なパフォーマンスの場とする 'ひとり演奏会' のお供としてはなくてはならない便利なモノ。しかし、この手の機器で最も重要なのはどんなアイデアを本機へ録音してプレイヤビリティに反映、その能力を自身の 'バンドの一員' としてどう発揮させるか?ということ...。そう、音が録音されなければただの '金属の箱' なのですヨ(笑)。ここでちょっと一般的なサンプラーの特徴を上げておけば、主な機能は大体以下の5つになるだろうと思います。

VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO

VIDEO

VIDEO

そして 'アンプリファイ' として出力するのはアコースティック/PA用のコンボアンプ、SWRの12インチ160WのCalifornia Blonde Ⅱを12インチキャビネットのBlonde on Blondeとスタックさせて使用中。いざ、このキャビネットを探そうと検索したら中古でも米国では全くヒットせず、なんと(多分最後の在庫分だったと思う)新品で見つかったのがポーランドの首都ワルシャワの楽器店...。メールを出すも海外配送はしてないのか返信無視状態(汗)で、やむなくとあるサイトを通じワルシャワ在住の日本人商社マンに代行をお願いして送ってもらいました(わざわざお店までピックアップして頂き大感謝です)。あ、当然220V欧州仕様なのでステップアップ・トランスで変換して使用しておりまする。本機は2チャンネル用意されてBass、Mid Range、Trebleの3バンドEQ、アンサンブル中での '音抜け' を意識した高域を操作する 'Aural Enhncer' とハイファイ・ツイーターを背面に用意、そしてミキサー機能の 'センド・リターン' とスプリング・リヴァーブを装備しております。現在は 'ピエゾ+ダイナミック・マイク' のミックスとしてそのままDIからバランス入力しておりますが、この2チャンネルを利用してもうひとつのマイク入力のみ 'アンビエンス' 用に分けてミックス出来るのは便利。そして、このアンプ最大の特徴がハイ・インピーダンスによるアンバランス入力のほか、'Low Z Balanced' のスイッチを入れることでDI出力からTRSフォンのバランス入力に対応すること!。この機能はCalifornia Blonde Ⅱにのみ備えられており、初代機のⅠではDIのバランス出力からRadial Engineeringの 'リアンプ・ボックス' X-Amp Studio Reamperでインピーダンスを介して繋ぎます。このラインのバランス入力が他社のアンプにはない本機ならではの機能として重宝しており、取説ではこう述べております。

わたしにとってSWRの 'エレアコ・アンプ' こそ欲しかった鳴りと音色でしたが現在、このHornFXの動画始め数多の 'アンプリファイ' な管楽器奏者が入手のしやすさから用いているのがRolandのキーボード用アンプですね(あくまでYoutube動画の話であり実際のステージではPAにおまかせですけど...)。特にポピュラーなのが12インチ一発、最大65W出力のキーボード用アンプKC-150や最大120W出力のKC-350などが好まれております。この 'KCシリーズ' は2018年にラインナップを一新してKC-200 & KC-400となりました。さて、そんな管楽器の 'アンプリファイ' で追記したいのが、自宅で使用する1つのダイナミック・マイクと2つのセッティングからなるエフェクターボードを切り替えて1台のSWR California Blonde Ⅱで自由に鳴らせるようにしたこと!。マイクは以前から管楽器奏者に好まれていた名品、Electro-Voice RE-20とSennheiser MD-441Uでそれらをボードへ切り替えるべくXLR仕様の珍しい 'A/B Box' をチョイス。コレは名古屋でエフェクター製作をするBambasic Effectribeのオーダー品となる '1 in 2 Out' のA/B Boxでして、電源はLEDのみのパッシヴ仕様です。しかしXLRで製作しているのは世界広しといえどこの工房だけじゃないだろうか?。とても重宝しているのですが欠点もありまして、まずXLRキャノン端子自体に重量があることから3本筐体に挿すと端子側にケースが傾いちゃいます...(汗)。わたしは重い土台を筐体の下に取り付け傾けたアンプ上面に置きバランスを取っております。そして2つのエフェクターボードを経てラインレベルの2チャンネル・アウトボードPortico 5042から再びSWRのアンプに1つのバランス信号としてまとめるべく、Hosaの '3 in 1Out' オーディオ・スイッチャーSLW-333をチョイス。この直前で 'XLR→TRSフォン' へと変換してこのパッシヴ ・ボックスに入力します。あ、2本のマイク自体はXLRケーブルを各々手で差し替えてますけど、ね(苦笑)。

この今は無きSWRという会社の創業者Steve Rabe氏は元々Acoustic Control Corporationでアンプの設計に従事していた御仁。あのジャコ・パストリアスお気に入りの組み合わせであったベース用360+361、ギター用としてザ・ドアーズ、フランク・ザッパ、グレイトフル・デッド、サンタナなど錚々たるレジェンドが愛用した250+251などを管楽器の 'アンプリファイ' に際しPAの代用として用いていた時代がかつてあったのだ。そのRabe氏がSWR退社直前に手がけていたアンプのひとつにこのアコースティック用アンプCalifornia Blondeがあり、これもAcoustic時代の設計思想を引き継いだものと言えるのかも知れません。

VIDEO

VIDEO

米国ではクリーンなAcousticのスタックアンプに対して、特にヨーロッパの市場で人気があったのはドイツでPA機器全般を手がける名門Dynacordです。マイルス・デイビスに憧れて1960年代にはドン・レンデルとの双頭クインテットを結成したイアン・カーが、ジャズ・ロックの時代に結成したNucleusのステージでも確認出来ますね。一方、デンマークのラッパ吹きであるアラン・ボッチンスキーは同地のジャズ・ロック・グループTroubleの一員として1970年のアルバム 'After The War' でC.G.Conn Multi-Viderを使用。上のレコーディング風景を捉えた3枚の画像では他にVoxのワウペダル、Maestro MP-1 Phaser、Echoplex EP-3などが足元に鎮座しております(黒いアタッシュケースはHammondのInnovex Condor RSMかな?)。注目すべきはYamahaの板状で三角形のビザールなギターアンプTA-60を使っているところ!。Yamahaといえば1973年の来日公演以降、それまでのAcousticに変わりマイルス・デイビスのグループ全てのPAがエンドース契約を結ぶことで活動停止の1975年までステージを彩る象徴でもありまする。しかし、イアン・カーがマウスピースに接合している黒いピックアップはどこの製品なのだろうか?。マウスピースのシャンク部に固着した分厚い金属製土台のアダプター、補聴器?のようなケーブルなどがさらにその謎を増幅させておりますが、フフフ...ほぼ確定しましたヨ。英国で1950年代からマイクロフォンなどの機器を製作していたAcosというメーカーのもの。イアン・カー使用品はピックアップ上面が黒にクリーム色のケーブル、わたしが今回入手したものは水色で黒いケーブルですけどほぼ形状はコレと同一で間違いないです。マウントの方式はアダプターのゴムパッキンにピックアップを嵌め込むC.G.Conn Multi-Viderの仕様に準じており、ピックアップ本体はチープなプラスティック筐体で軽いもの。しかし、それでもイアン・カーのピックアップ本体を装着させるアダプター部がもの凄い分厚いのですが(汗)、これは多分、楽器を振り回したり着脱を繰り返す度にゴムパッキンが劣化して外れやすくなることから施された対策だと思います。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

DIからラインで出力してアンプに対する '家系ラーメン' でいうところの '味変' スパイスとして、ずっと追い求めている管楽器の 'サチュレーション' という意味でやはりルパート・ニーヴさんの味わいは素晴らしかった。いわゆる 'テープ・エミュレータ' というヤツではAmpex 456テープとStuder A-80マルチトラック・レコーダーによる '質感' をアナログで再現したRoger Mayer 456があり、オープンリール・テープの訛る感じとバンドパス帯域でスパッとカットしたところに過大入力することから現れる飽和したサチュレーションに特徴があります。本機の大きなInputツマミを回すことで 'テープコンプ' の突っ込んだ質感となり、ここからBass、Treble、Presenceの3つのツマミで補正、キモはその突っ込んだ '質感' を 'Presence' ツマミで調整する音抜けの塩梅にあります。そして、この手のプラグインからもたらされた 'エミュレータ・ブーム' の先鞭を付けたのが、アウトボード機器の伝説として現在まで引き継がれるルパート・ニーヴの 'Porticoシリーズ'。その中でも最も大きな話題と共に数々のスタジオのラックに収められたPortico 5042は、そのモチッとした 'テープ・コンプレッション' とラインアンプの組み合わせで馴染ませた '質感' を生成してくれます。発売当初はその高級品ともいうべき高価なアウトボードで手が出ませんでしたが、最近その貴重な '初期カラフル版' の一台を奇跡的に安価で手に入れることが出来ました(涙)。操作はそのコンプレッションの突っ込み具合を調整するゲインと共に、オリジナルのレコーダーで回るテープ速度(のキャラクター)をエミュレートした '15ips' か '7.5ips' を各々選ぶのみ...簡単。効果は各帯域のスパイス的操作からローファイな '飛び道具' (ある意味 '酷い音')まで絶大な威力を発揮するのですが、繋いだだけで独特のモチッとした粘り気のある '太さ' に直結するので 'Presence' の抜けを考えるのがキモですね。ちなみにここでは 'テープ・コンプレッション' の突っ込み具合をあれこれ弄るべく、パッシヴのヴォリューム・コントロールで2つのプリセットを切り替えるNeotenicSound PurePadも用意しております。

そんなイアン・カーと同時期、マイルス・デイビスもマウスピースに装着したShureのCA20ピックアップ(HammondからInnovex Condor RSMがデイビスの下へ送られてきた際に付属)も度々外れやすかった(つまりかかりが悪い)ことからステージ袖のローディー、ジェイムズ・ローズがフラフラ出て来て装着し直しを手伝ったり、これに対する対策として手荒にピックアップ周囲をビニールテープでグルグル巻き付けた状態をステージ映像で確認できまする...(苦笑)。また、デイビスと同じくHammondからCondor RSMを提供されたランディ・ブレッカーもBarcus-berryに切り替えるまでこのピックアップを使用しておりました。ただ、このピエゾ素子って湿気に対して弱いのでキチンとマウスピースから着脱して乾燥させないとあっという間にかかりが悪くなるんですよね...(Barcus-berry製品はコレでダメになるケース多し)。ちなみにこのCA20は、ピックアップ本体に 'Microphone by Shure Brothers Inc.' の表記と共に供給先のInnovexを示す緑のマーク付きのほか、上記リンク先にあるShureのマークの付いたもの、そして元祖管楽器 'アンプリファイ' システムのH&A Selmer Varitone専用に用意されたピエゾ・ピックアップとしてもOEMで各々供給されておりました。以下、ShureのHPで質問コーナーに寄せられた本製品に対する回答。

Q - わたしはShurre CA20Bというトランペットのマウスピースに取り付けるピックアップを見つけました。それについて教えてください。

A - CA20Bは1968年から70年までShureにより製造されました。CA20BはSPL/1パスカル、-73dbから94dbの出力レベルを持つセラミックトランスデューサーの圧電素子です。それはHammond Organ社のInnovex部門でのみ販売されていました。CA20BはShureのディーラーでは売られておりませんでした。

CA20Bは(トランペット、クラリネットまたはサクソフォンのような)管楽器のマウスピースに取り付けます。穴はマウスピースの横に開けられて、真鍮のアダプターと共にゴムOリングで埋め込みます。CA20Bはこのアダプターとスクリューネジで繋がっており、CA20Bからアンバランスによるハイ・インピーダンスの出力を60'ケーブルと1/8フォンプラグにより、InnovexのCondor RSMウィンド・インストゥルメンツ・シンセサイザーに接続されます。Condor RSMは、管楽器の入力をトリガーとして多様なエフェクツを生み出すHammond Organ社の電子機器です。Condorのセッティングの一例として、Bass Sax、Fuzz、Cello、Oboe、Tremolo、Vibrato、Bassoonなどの音色をアコースティックな楽器で用いるプレイヤーは得ることができます。またCA20Bは、マウスピースの横に取り付けられている真鍮製アダプターを取り外して交換することができます。

Condorはセールス的に失敗し、ShureはいくつかのCA20Bを生産したのみで終わりました。しかし、いく人かのプレイヤーたちがCA20Bを管楽器用のピックアップとしてギターアンプに繋いで使用しました。その他のモデルのナンバーと関連した他の型番はCA20、CA20A、RD7458及び98A132Bがあります。

- 追記 -

ま、なんだかんだと超絶ニッチな個人的セッティングについてのお話をとりとめもなく呟くだけなのですが(汗)、この '管楽器とアンプリファイ' においてどれだけその市場とニーズがあるのかといえば相変わらず '超隙間' な世界に閉じ籠るしかないのが現状なんです。Zoomが 'エレアコ' など管楽器奏者に特化した製品、と言っても過言ではない 'Multi-Effects Processor' のA1 Four/A1X Fourが一般的に手の出せるギリギリの市場であり相場(¥10,350-/¥11,870-)なのですヨ。ここから個人でギターペダルを買い集めそれらに特化したプリアンプ、Radial Engineering Voco-LocoやEventide Mixinglinkを中心としたセットアップに向かう奏者はさらにニッチとなるしかない...。特にアマチュアの世界ではこれがより明確ですね。そもそも管楽器奏者はトランペットなりサックスなど管楽器それ自体の音色が好きなんです。ここにマイクやPAを持ち込むことは妥協であり、そこから先は奏者ではなくPAなど '外注' の分野としてお任せするしかない世界だと思っている。実際、ひとつのエレクトリック・バンドというアンサンブルの単位で考えてみたときにそれはより顕著でしょう。管楽器がリーダーであれば良いですが、電気楽器のアンサンブルの中でソレの占める割合が限定的であれば扱いは小さくなるしかない...。ただでさえモニターやハウリングなど物理的現象に悩まされる 'エレアコ' において、ステージの進行を妨げる煩雑なセッティングは避けたいのがPAの心情。あらゆるレベル差を持つ各種ペダルの持ち込み、その '足下' のトラブルでステージ進行が妨げられるのであればそのまま管楽器の音を下さい、リヴァーブやディレイ、モジュレーション程度ならPAのコンソールでかけますヨ、というオチになってしまう。そもそもトランペットとフリューゲルホーンを1つのケースに入れ身軽に動きたい奏者にとって、そういった事前セッティングのやり取りが面倒くさい事例となりやらなくなってしまう。また一方、ギタリストとエフェクターペダルというコレクション的な趣味の世界において、このニッチな市場がどれほど広がっていくのか?という経済的な側面があります。ファズペダル一個に10万円というお金をポンと出せる異常な世界が一部ギタリスト界隈にはあり、その現象を見越して大手の会社から個人の零細工房に到るまで当時の製品を解析、復刻しました!ヴィンテージの 'NOSパーツ' を丹念に集めて厳選、数量限定の抽選販売とします、といった状況がビジネスとして成立しております。もちろん、オークションの世界ではほとんど美術品を買うような気持ちでその '市場価格' が設定されて高騰するしかない...。では管楽器の世界で考えてみたらどうでしょうか?。例えばヴィンテージの 'NOSパーツ' で組み上げた往年の名機、C.G. Conn Multi-Viderを現在の市場に蘇らせました!価格5万円です!そもそもこの機器の存在すら知らない状況が一般的でアプローチすらニッチな奏者が僅かの中で5万円を出す人などいない...ええ、Zoomが限界なんです(苦笑)。揶揄してるワケではありません、そういう市場がそもそも無いんだということを最近、美術家の村上隆氏とマルクス経済学者(物神性のフェティシズムを労働価値説で批判したのはマルクス)の斎藤幸平氏の長い対談動画を見ていてつらつら考えておりました(長いですが面白いのでReHacQ動画で検索してみて下さい)。実に明晰で分かりやすい言葉を選び語る村上氏はシャルル・ド・ブロスの立場ですね。でもマルキストがマルジェラ着ちゃうっていうオチには笑った(苦笑)。

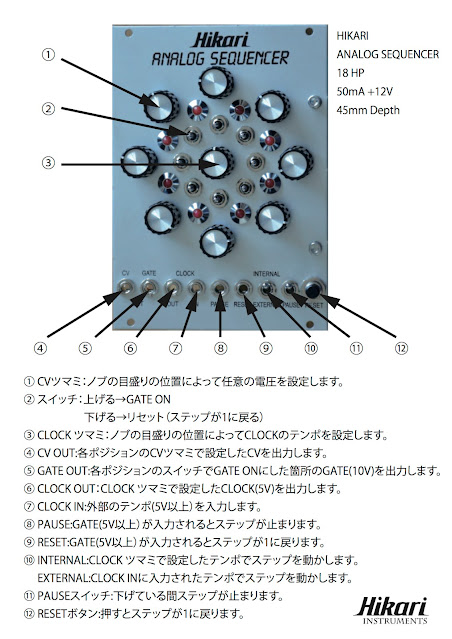

で、最近のメインセッティングはこんな感じ...。こちらはBoardbrain Musicの多目的ループ・セレクターTransmutronを中心に 'スピーチシンセ' のFlame Instruments Talking Synth(とそれを発音させるHikari InstrumentsのAnalog Sequencer ⅡにEuchrhymといったシーケンサー群)やループ機能も持つ 'Digital Tape Machine' のBastl Instruments Thyme、Electro-Harmonix 16 Second Digital Delayを駆使して '一人アンサンブル' からラッパによる音作りを探求しております。2チャンネルの 'エレアコ' 用プリアンプをEDB-2からEDB-2 H.E.に切り替え、本機の 'センド・リターン' はピエゾ側のチャンネル1にのみインサート出来るのでココにNeotenicSound AcoFlavorを接続。そして音色のコシと張りを演出出来るエンハンサーを搭載していることから、これまで愛用してきたNeotenicSound Magical Forceを泣く泣く外します。またTransumutronから2チャンネルで出力してThyme→Strymon Brigadierによる 'ステレオミックス' を経てRadial Engineering JDIの 'Mono to Stereo Merge' 機能でDIから出力。え? 'Mono→Stereo→Mono' という奇妙な構成ではありますが(汗)、実はTransmutronの '2出力' とStrymon Brigadierの優秀な 'ミキサー機能' を利用しながら 'パラレル・ミックス' でラッパと 'スピーチシンセ' を渾然一体にさせてみようという算段です。もちろん、Thymeでグチャグチャにしてやりますヨ(笑)。いわゆる 'ステレオ出力' も考えたのですが、どうも '音の芯' を担う密度が薄れてしまう感じ...(特にワウの食い付きが弱い)。基本的にラッパに使うペダル・セッティングはもう何年も前から '上がり状態' なのでほぼ入れ替えナシだったのですが、ペダルとユーロラック ・モジュラーを同時にミックスするやり方としてTransmutronを足下に導入したのは遅過ぎでしたね...(苦笑)。もっと早く試せばヨカッタ。てか、'足下' が重過ぎ...まるで要塞(汗)。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

電化してリズミックにワウワウと吼えるラッパと同時に使っているのが 'スピーチシンセシス'。ちょうど運良く 'ユーロラック版' のTalking Synth入手が叶ったことから、この 'スピーチシンセ' を発音させるべくシーケンサーをベースにした最少サイズのモジュラーシステムを思案する...。'ユーロラック' は全くの門外漢なのでそれこそペダル・エフェクターとはまた違う実に奥行きの深い世界があり、これまた大手から限定モジュールにプレミアの付く個人製作モノまで幅広く用意されているんですよね。古の 'Speak and Spell' で有名となった 'Speech Synthesis Chip' ですけど、このFlameの第一号製品であるTalking SynthにもMagnevation LLCにより製造された古いアナログの 'Speakjet Chip' を2つ装備していることからプレミアが付いておりまする。当初はTalking SynthをBastl InstrumentsのThymeからMIDIで発音含め、緻密にプログラミングしてコントロールしたかったもののMIDI to CV Converterなど大掛かりになりそうなので断念...。モジュラーならではのCV/Gateによるランダマイズなシーケンスの '飛び道具' として、ThymeとのCV同期も活かしながら簡単な使い方に終始しております。また、ケースの電源スロットをもう1つ追加してエンヴェロープ・フォロワー(例えばSynthrotek ADSRなど)も入れたかったのですが、これもThymeにCVで同期してこっちのエンヴェロープでソレっぽくかけるだけに留めました(笑)。インスパイアとしてはやはり、現代音楽の作曲家にしてオノ・ヨーコの元旦那でもある一柳慧氏のブッ飛んだ1969年の作品 'Music for Living Space'。ここでの京大工学部が作製した初期コンピュータによる辿々しい ' スピーチ・シンセシス' のヴォイスとグレゴリアン・チャントの錯綜が面白い効果を上げておりまする。ちなみにここで読まれるテキストは建築家、黒川紀章氏による1970年の著作「黒川紀章の作品」から 'Capsule'、'Metabolism'、'Spaceflame'、'Metamorphose' の章を各々読み上げたもの。ジョン・ケージの不確定性音楽を元にして、ラジオのチューニングから変調していくような 'Tokyo 1969' と対になる作品でもありまする(ベトナム戦争の状況を伝えるモスクワ放送に時代を感じます)。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

この 'スピーチシンセ' へCV/Gateのコントロールによる '息吹き' で命を与えるべく、ランダマイズにトリガーするユークリッド・シーケンサーのHikari Instruments Eucrhythmと8ステップのAnalog Sequencer Ⅱを各々チョイス。これらのCVとオーディオを取りまとめるのは同工房の7チャンネル入力Atten/Mixerであり、各モジュールは全て4msの電源付きラックケースPod48Xに組み込んでおります。Hikari Instrumentsといえば国産の新しい工房でデスクトップ型ノイズ・シンセサイザーのMonos、Duosで話題となったことから頭角を現しました。気にはなっていた工房の製品ということもありますが、たまたま格安でお目当の機能のモジュールを各々市場で発見したことから揃えてみたのが本音...いや、初心者なので全くこっちの分野には疎いのです(汗)。Analog Sequencer Ⅱは各ステップごとにCV入力があり、その各ステップ個別に外部のCVから制御することが可能。上昇、下降各々の調整と独立したGride(ポルタメント)を内蔵しているので、ピッチ上昇のみのポルタメント、Gateを入力すればARエンヴェロープとしても使えますね。Gate出力はPWM(内部クロック時のみ有効)によりGateの長さが調整可能です。とりあえずルーレットのようにクルクルと回るLEDがカワイイ(笑)。そしてグリッチ系のリズムに威力を発揮するユークリッド・シーケンサーのEucrhythmは 'デュアル' ということで2つのシーケンスを搭載し、各々StepsとPulesの2つのツマミによりループの長さと1ループの出力数を設定してポリリズミックなリズムを生成。Pulse Width横のスライダーでGateの長さの変更、Gate Delayによりクロックの1/16のタイミングでその出力が遅延してクロックからズレたリズムを吐き出します。またこれらはCVコントロールが可能。A、Bの2チャンネル出力、AとBのORとAND(論理和)のロジック出力により合計4種類のパターンを生成し組み合わせることで様々なリズムを堪能することが出来まする。ちなみにEucrhythmは内部クロックを備えていないのでAnalog Sequencer Ⅱからクロックを貰って駆動させるかたちとなります。そして、これらの信号をまとめるAtten/Mixerはオーディオ信号とCVをミックス可能な7チャンネルのミキサー兼アッテネータ・モジュールです。1チャンネル〜4チャンネルを各々パラアウトに繋げばミックスアウトから切り離されたパッシヴ・アッテネータ、また、1チャンネル〜4チャンネルから最大5VのCV信号を吐き出します。この各チャンネルは全てMuteスイッチでOn/Offが可能です。ちなみに、この工房からは昔ながらの8ステップによるゲート・シーケンサーも用意されており、Atten/Mixerと組み合わせることで7ステップのCVシーケンサーに代わりこんなテクノ・シーケンスも楽しめます。とりあえず、この2つのシーケンサーをTalking Synthと組み合わせるだけでもかなりイビツな 'ヴォイス' で喋らせることが出来るでしょう(笑)。理想はワウペダルと同期してラッパのフレイズに追従しながらTaling Synthを '喋らせる' ことが出来れば最高なんですけど、どこかの工房がCV/Gateも出力できるワウペダルとか作りませんかね?(謎)。そして、この 'ユーロラック・モジュール'とコンパクト・ペダルのミックス、融合ということで便利なのがBoardbrain Musicの多目的セレクター、Transmutron。本機はパラレルで個別、同時にDry/Wetのミックスが出来るほか 'Fission'、'Fusion'、Fallout' の3種モードにより、2つのLoopの機能を変更することが可能なコンパクト・ペダルとエクスプレッションCV、'ユーロラック' モジュラーシンセのCVによる統合したスイッチング・システム。今後、エレクトリック・ギターとモジュラーシンセにおけるCV/Gateを同期する統合システムを見据えた一台として、このBoardbrain Musicの挑戦はもっと注目されることになるでしょう。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

このFlame Talking Synthのラッパからのトリガーという意味では、古くはKorg MS-03の機能を内蔵したギター・シンセサイザーX-911やMS-04モジュレーション・ペダルとの音作りなどがありました。そういえば一昨年、英国のeBayから過去40年近くエンジニアとして従事したという謎のビルダーが製作するFogas Pedals Envelope FollowerというCV/Gateコンバータも買ったことを思い出した。これはコンパクトペダル型の仕様によりスイッチのOn/OffやIn/Outの入出力と上部に並ぶCVの入出力は、Envelope、Gate、Triger、別途オーディオ入出力などを装備。その下に並ぶ3つのツマミはLevelと感度調整によるSensitivity、原音とCV入出力のMixというシンプルな構成をハンド・ワイアードで組み込み中身はかなり過密に詰め込まれております。リタイア寸前最後のお仕事として出品した '一期一会' 的モノらしく、もはや本機を入手することは叶いません(一緒に出品していたWatkinsのCopycatテープエコーをモデリングしたというデジタル・ディレイ 'Kopykat' も買っとけば良かったな...)。では、このCV/Gateコンバータをオクターバーと入れ替えてラッパによる 'スピーチシンセ' のトリガーで試してみよう...ということからさっそく善は急げで(笑)、これまで長年わたしの足下で愛用してきたチェコ製Salvation ModsのオクターバーからこのCV/Gateコンバータに入れ替えです(Vividerお疲れさん...涙)。いや、まだどんなサウンドになるのかは試していないんですけどね(汗)。ホントは 'スピーチシンセ' のピッチまでコントロール出来たら最高なんだけどMIDI中心の大仰なシステムになりそうなんで諦めます...。

VIDEO

→

The History of Paradis Guitar Sound コンパクト・ペダルとユーロラック ・モジュラー、ラックマウントのライン用シグナル・プロセッサーといったインピーダンスの異なる効果を統合、PAアンプから出力するという意味ではこのAlpha 77の発想が原点かも知れません。そんな発案者のイルミン・シュミット監修による '完全復刻' をどこかの工房が手がけることを期待し、この 'ワンオフ' のシグネチュアモデルである巨大な創作サウンド・システムAlpha 77を早く解明して頂きたい。Canといえば日本人ヒッピーとして活動初期のアナーキーなステージを一手に引き受けたダモ鈴木さんが有名ですけど、このAlpha 77ははダモさん脱退後にCanがサイケなプログレからニューウェイヴのスタイルへと変貌を遂げていた時期のもの。まだダモさん在籍時はSchallerのアタッシュケース型ラックユニット(中身不明)を2台積み上げてステージを盛り上げておりましたが、1974年からシュミットの弾く右手はFarfisa Organとエレピ、伸ばす左手の先で操作する黒い壁のようなモジュールがそのAlpha 77。本機の製作を請け負ったのはスイス・チューリヒにあったHogg Labsという会社でした。H.Hogg氏はこのシュミットの為に製作したデスクトップ型の成功をベースに簡易的な 'ギターシンセ' 版の製作へと移行、その他バンドの各種機材のカスタマイズなど一手に担っていた存在でもありました。そして、このデスクトップ型を数年前にシュミットの自宅から埃を被っていたものを掘り起こしてきたJono Podmore氏はこう述べます。

"Alpha 77はCanがまだ頻繁にツアーをしていた頃に、イルミンがステージ上での使用を念頭に置いて考案したサウンド・プロセッサーで、いわばPAシステムの一部のような装置だった。基本的には複数のエフェクター/プロセッサーを1つの箱に詰め込んであり、リング・モジュレーター、テープ・ディレイ、スプリング・リヴァーブ、コーラス、ピッチ・シフター、ハイパス/ローパス・フィルター、レゾナント・フィルター、風変わりなサウンドの得られるピッチ・シフター/ハーモナイザーなどのサウンド処理ができるようになっていた。入出力は各2系統備わっていたが、XLR端子のオスとメスが通常と逆になっていて、最初は使い方に戸惑ったよ・・。基本的にはOn/Offスイッチの列と数個のロータリー・スイッチが組み込まれたミキサー・セクションを操作することで、オルガンとピアノのシグナル・バスにエフェクトをかけることができる仕組みになっていた。シュミットは当時の市場に出回っていたシンセサイザーを嫌っていた為、オルガンとピアノを使い続けながら、シュトゥックハウゼンから学んだサウンド処理のテクニック、すなわちアコースティック楽器のサウンドをテープ・ディレイ、フィルター、リング・モジュレーションなどで大胆に加工するという手法を駆使して独自のサウンドを追求していったのさ。"

VIDEO

VIDEO

またシュミット本人もこう述べております。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

そして、このCanを始めとした 'クラウトロック' の伝統と変貌を最も端的に象徴したのが皆さまお馴染み、世界でも類を見ない唯一無二のクラフトワーク。活動初期のプログレッシヴ・ロックから一気にテクノの様式美を打ち立てた金字塔として、他の追随を許さない孤高の存在ですね。初期には多くのメンバーが出入りを繰り返しながらその中心にいたラルフ・ヒュッターとフローリアン・シュナイダーにより、まさにバウハウスなどの影響も得ながら自ら 'ロボット化' したテクノの様式的ステージを展開します。StylophoneやSpeak & Spellといった電子ガジェットが高騰したのもクラフトワークのお陰?でしょう(苦笑)。わたしも2019年の来日公演に行きましてたっぷりとその '万博感' 溢れるショウを堪能しました(開演時に3Dメガネを配る近未来感...笑)。ちゃんと 'Computer World' や 'Autobahn'、Trans-Europe Express' もやるし、'Pocket Calculator / Dentaku' では日本語も披露しましたヨ(風評被害の 'Fukushima' 連呼による 'Radioactivity' は気に入らなかったが)。これが翌年、冥界へと旅立たれる(いや '脳の電源' をOFFにしたというべきか)フローリアン最後のステージになったのでとりあえず見ておいてヨカッタ。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

さて、スティールパンと相性の良いヴォコーダーとして今さらながらどうしても欲しかったKorgのVC-10が半年近くかかりようやく手許に来た...(涙)。本機特有のザラついてモワッとした質感は上位機種のヴォコーダーに比べとても太刀打ちできないチープなものだけど、逆にそのローファイさ加減が本機でしか出せない唯一無二のヴォイスを生成します。ちなみにわたしが英国のコレクターから入手したものは電源部と音声ボードに手が入っており、4558デュアルオペアンプへの交換、音声認識を向上するための重要な4バンド(17Hz〜20kHz)の帯域モディファイがなされております。この実践的なModによりオリジナル特有の篭り具合から大幅なアップグレードを達成しました。そして本機の人気を決定付けたのが、坂本龍一教授1979年の傑作 '千のナイフ' 冒頭でヴォコードされる1965年に毛沢東が詠んだ詩 '重上井冈山' でしょう(中国語の四声一切無視してヴォコードしているので当の中国人には聞き取れないと思う...苦笑)。教授自らフランシス・レイからの影響を促すようなコードの響きに新たな電脳都市 'TOKIO' 到来を夢見たのはわたしだけじゃないハズ...。しかしYMOで教授が愛用したヴォコーダーといえばRolandの名機、VP-330と '電脳都市TOKIO' のテーマ曲ともいうべき 'Technopolis' と 'Behind The Mask' に尽きますね。ちなみに庶民的な耳に残ってる一曲としては、これぞ '80'sのテーマ' ともいうべき1980年代週末の 'サブカル未成年' (笑)をワクワクさせたNHK教育TV 'You' のテーマ曲でしょう。'Akira' でおなじみ大友克洋氏のタイトルバックでヴォコードする教授のリフレインを聴くと一気に 'バブル前夜へGO!' の世界へ連れて行ってくれるのです。さて、これらの音声合成による 'スピーチシンセシス' には、古くはZappのロジャー・トラウトマンによるトークボックスからヴォコーダーのクラフトワーク〜YMO世代を端緒にAntares Audio Technologies Auto-Tuneで始まるケロケロヴォイスなど、リアルタイムに音声を加工することへの関心は過去から一貫して引き継がれております。ちなみにハービー・ハンコックが 'I Thought It Was You' の使用で有名になったのはSennheiser VSM201ですけど、それと同時期のMoogから登場した16チャンネル・ヴォコーダーはなんと復刻までしてしまいました...(そんな需要あるのか!?)。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

そして 'ニューウェイヴ' といえばフランジャー、デジタル・ディレイやゲート・リヴァーブなどと共に音作りの定番として大活躍したのがピッチ・シフター。元祖にして名門EventideのH-910やフランスのPublisonからDHM89、Infernal Machine 80といった超高級なラック型ピッチ・シフターが登場しましたけど、ギタリストを中心により廉価な機種として市場に開陳されたのが末期MXRを象徴するM-129 Pitch Transposer。当時、Japanのツアーメンバーとして参加した土屋昌巳氏がステージで愛用しておりましたが、個人的には本機の 'インサート' へディレイを挟みキラキラと階段状にピッチ変調させる効果をトレードマークとしたUKダブの巨匠、マッド・プロフェッサーの使い方が印象的ですね。上記のラック画像はそのマッド・プロフェッサーのAriwaスタジオのものになります。現在の高品質なピッチ・シフターに比べると決して精度は高くありませんけど、この 'ハイ落ち' が独特な初期デジタル特有の '太さ' に繋がっていることからギタリストに愛されたのも分かります。ピッチ・チェンジの量をメモリーしてそれをフット・スイッチで呼び出すことも可能なのですが、カッコ良いのがツマミがタッチ・センスのセンサーとなっており、それを回さずともツマミ上面をトントンと叩くだけでピッチ・チェンジが変わるのです!おお、このハイテク仕様(笑)。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

"Back to The 1980's !!"

何かここ最近、街中やメディアから '1980's' の雰囲気やデザインを受け取るように感じます。音楽でいえばいわゆる 'City Pop' の再評価があり、デザインで言えば漫画 'ストップ!ひばりくん' でお馴染み江口寿史の画集発売など、あの時代の街中を飾っていた 'テクノポップ' でC調(死語だ)のセンス。サウンドで言えばあの頃に聴こえてきたのはゲートリヴァーブに突っ込んだドラムスやフランジャーの効いたギター、キラキラしたDX-7のデジタルエレピに 'メガミックス' で定番のオーケストラヒットなど、ああ、書いている内に懐かしさと恥ずかしさでクラクラしそうなほど 'プラスティックで軽薄な感じ' があったんですヨ(笑)。そんな時代のデザインをまんま写し取ったようなDreadbox Hypnosisや今は無きDwarfcraft DevicesのARFなど、ショッキングピンクに雑誌の切り抜きコラージュからネオンサイン風フォントとか、明らかにあの時代の空気を知っている人が手がけてる(笑)。そのHypnosisは 'Time Effects Processor' と呼称されるマルチ・エフェクツで、BBDのコーラス/フランジャー、3種のモードと 'Freeze' 機能を備えたステレオのデジタル・ディレイ、そしてNowい小窓(笑)からLEDの点滅と共に揺れるスプリング・リヴァーブ搭載と7種のプリセットから最大49個のユーザー・プリセットとして保存可能。こんな 'ジューシィ・フルーツな' (笑)ユニットでやるならもちろんテクノポップ、あのニューウェイヴ全開だった1981年の 'Music Plans' の尖ったパンク感が素晴らしい。また、ニューウェイヴにおけるダブと東京が先鋭的なカタチで交差した瞬間を捉えたという意味ではもう一度、時計の針を1980年の 'TOKIO' に巻き戻さなければなりません。アフリカ・バンバータの 'Planet Rock' ?ハービー・ハンコックの 'Rockit' ?マントロニクスの 'Bassline' ?サイボトロンの 'Clear' ?いやいや、YMOの '頭脳' ともいうべき '教授' ことRiuichi Sakamotoにご登場頂きましょう。ここでは 'ニューウェイヴ' の同時代的なアティチュードとして、最もとんがっていた頃の '教授' がブチかましたエレクトロ・ミュージックの 'Anthem' とも言うべきこれらを聴けば分かるはず!特に 'Riot in Lagos' のデニス・ボーヴェルによるUK的 メタリックなダブ・ミックスが素晴らしい。1980年はYMO人気のピークと共にメンバー3人が '公的抑圧' (パブリック・プレッシャー)に苛まれていた頃であり、メンバー間の仲も最悪、いつ空中分解してもおかしくない時期でした。そんなフラストレーションが '教授' の趣味全開として開陳させたのが、ソロ・アルバム 'B-2 Unit' と六本木のディスコのテーマ曲として制作した7インチ・シングル 'War Head c/w Lexington Queen' におけるダブの 'ヴァージョン' 的扱い方だったりします。名機Prophet 5によるガムラン風な音色からスティールパンでも挑戦してみたい一曲なり。そんな 'B-2 Unit' 制作時の1981年に東京新宿のコマ劇場で開催されたYMOの 'Winter Live 1981' は、まさにニューウェイヴ全開のステージとしてアルバム 'BGM' や 'Technodelic' のアートワークを手がけた奥村靫正(ゆきまさ)氏がその独特なステージセットも担当し、広告界の権威ある賞であるADC賞を受賞しております。パンクの衝動を叩き付ける教授もさすがですが、Neu!のようなハンマービートを刻む幸宏氏、ファンキーにグイグイとグルーヴする細野さんのベースも素晴らしい!。一方、そんな 'B-2 Unit' 制作のきっかけとなったのが当時、吉祥寺に構えていたレコード店 'ジョージア' の店主であった後藤義孝氏との出会いからでした。その後藤氏を中心にニューウェイヴの 'アングラ' 感を詰め込んだ 'No New York' から触発されたかのように立ち上げたインディレーベルがPassであり、そのレーベルでデビューしたのが異才のニューウェイヴ集団であったGunjogacrayon(グンジョーガクレヨン)。坂本教授をして 'リアルタイムダブ・ギタリスト' と言わしめ 'B-2 Unit' にも参加した組原正氏を中心に、まるでオーネット・コールマンのプライムタイム・バンドを思わせるカテゴリー不能のアルバムは、教授自ら 'ダブ・ミックス' まで手がける(フラッとスタジオにやって来て勝手にダブミックスやってたらしい)ほどの異才を放っております。そういや両作品のジャケットの '色味' までよく似てる(笑)。そんな日本が最も元気で最先端を突っ走っていた頃の象徴であるYMOのふたり、高橋幸宏氏と坂本龍一 '教授' を失った損失は本当に大きい...。特に現代音楽からテクノ、映画音楽、ポップスに実験音楽からエレクトロニカとこれだけ '振り幅' を持った '教授' のような才能はもう、二度と出て来ないだろう。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

そして最後は一転、去年からあれこれ漁って聴いているベトナムの 'V-Pop' をご紹介。現地では 'Cam' (オレンジのベトナム語)と呼ばれるこのホーチミン出身の女性歌手Orangeは、そのウェットでちょいハスキーな声が素晴らしい。ちなみに上の本人画像にはまだありませんが、最近彼女の右手首に小さく文字のタトゥーが入っております。なんと日本語で '勇敢な心' と彫られてる...(理由は分かりませんっ)。今年の初めにデジタル配信のフル・アルバム 'Cam'On' (ちなみにベトナム語の '感謝' の意 'Cảm ơn' にもかけたタイトル)をリリースして彼女もその作詞作曲に携わるなど、その音楽的才能は実に幅広いものです。ほんと、紹介しきれないのだけど、個人的にヒットしたのが80'sテクノポップ全開のビープな'Em Nên Yêu Cô Ta' という一曲。このキャッチーにして 'エレポップ感' すら漂わせるノリは、YMOの '体操' や矢野顕子さんの '在広東少年'、P-Model、プラスティックスなんかと一緒に流しても遜色ないでしょ(笑)。Orangeさんは4月に大阪のベトナム・フェスティバルで来日してこの曲も歌ってましたね。うん、フェネスのセンチメンタルなエレクトロニカで始まりベトナムポップで締め括るのも '夏の通り雨' のような唐突の爽快感で悪くないな...(笑)。

0 件のコメント:

コメントを投稿